A History of Separation

Una Historia de la Separación. Introducción. Ascenso y caída del movimiento obrero, 1883-1982

No existen modelos. La historia de la experiencia pasada sólo nos sirve para liberarnos de ella.

– Mario Tronti, “Lenin en Inglaterra”, 1964

PRÓLOGO: LA TRAICIÓN Y LA VOLUNTAD

¿Qué deberíamos estar haciendo hoy si estamos “a favor” de la revolución? ¿Deberíamos estar acumulando recursos o esperar pacientemente la próxima ruptura? ¿Deberíamos actuar de acuerdo a principios revolucionarios invariantes o permanecer flexibles, para que podamos adaptarnos a las nuevas situaciones a medida que vayan surgiendo? Cualquier respuesta a estas preguntas tiene que vérselas, inevitablemente, con la historia de las revoluciones en el siglo XX. El fracaso de esas revoluciones explica el hecho de que todavía estemos aquí haciéndonos estas preguntas. Todos intento por dar cuenta de nuestro accionar en la actualidad está rondado por las debacles del pasado. Eso es cierto incluso, o quizás sobre todo, para aquellos que nunca mencionan el pasado en primer lugar. La razón de esto es fácil de ver.

La historia del comunismo no es sólo la historia de derrotas: tomar riesgos, alzarse contra una fuerza más poderosa y perder. Es también una historia de la traición, o de lo que la Izquierda ha llamado normalmente “traición”. En el curso del movimiento obrero tradicional, hubo muchos ejemplos famosos: de los socialdemócratas y la dirigencia sindical en el inicio de la Primera Guerra Mundial, de Ebert y Noske en el curso de la revolución alemana, de Trotsky en medio de la rebelión de Kronstadt, de Stalin cuando asumió el poder, de la CNT en España, cuando ordenó a los revolucionarios derribar las barricadas, y así sucesivamente. En los movimientos anti-coloniales de mediados del siglo XX, el Camarada Mao, el Viet Minh, y Kwame Nkrumah fueron todos llamados traidores. Mientras tanto, en el último auge importante en Europa, fueron la CGT en 1968 y el PCI en 1977, entre otros, quienes traicionaron, según se dice. La contrarrevolución no sólo viene de fuera, sino también al parecer desde el corazón de la revolución misma.

Que esa derrota sea atribuida en última instancia a las fallas morales de organizaciones e individuos de Izquierda es, al menos en las historias de los izquierdistas, esencial. Si las revoluciones hubieran sido derrotadas por alguna otra razón (por ejemplo, como consecuencia de las exigencias derivadas de situaciones extraordinarias), entonces habría poco para que aprendamos con respecto a nuestra propia militancia. Es debido a que el proyecto del comunismo parecía estar como bloqueado -no por la casualidad, sino por la traición- que la teoría comunista ha terminado dando vueltas, como neuróticamente, en torno a la cuestión de la traición y la voluntad que la impide. La relación entre estas dos es fundamental: a primera vista, la teoría de la traición parece ser la inversa de una concepción heroica de la historia. Pero la traición delimita el espacio negativo del héroe y por tanto de la figura del militante. Es este militante, con su correcta línea revolucionaria y su auténtica voluntad revolucionaria -así como el vehículo de ambas: el partido- quien se supone impedirá que la traición se lleve a cabo y por tanto llevará la revolución a su cumplimiento.1

Los orígenes de esta forma de pensamiento son sencillos de identificar: el 4 de agosto de 1914, los socialdemócratas alemanes votaron el apoyo al esfuerzo de guerra; los sindicatos se comprometieron a gestionar la mano de obra. Así, la Gran Guerra dio inicio con la aprobación de los representantes terrenales del socialismo. Un año después del comienzo de la guerra, los disidentes socialistas anti-guerra se congregaron en Zimmerwald, bajo el pretexto de organizar una convención de observadores de aves, con el fin de reconstruir el proyecto comunista hecho jirones. Pero incluso en este caso, las divisiones rápidamente surgieron. La Izquierda de ese grupo disidente -que incluía tanto a Lenin como a representantes de las corrientes que se convertirían en los comunistas de izquierda Holando-Alemanes- rompió con el contingente principal, ya que este último se negó a denunciar a los socialdemócratas de plano. En su propio borrador de propuesta, la izquierda no se contuvo: “imbuidos de prejuicios nacionalistas, podridos por el oportunismo, al comienzo de la Primera Guerra Mundial [los socialdemócratas] traicionaron al proletariado en favor del imperialismo.”2 Ahora eran “un enemigo más peligroso para el proletariado que los apóstoles burgueses del imperialismo.”3 Pero esta denuncia fue sólo una instancia de un tropo repetido después mil veces más. Las organizaciones creadas con el propósito de defender los intereses de la clase trabajadora -habiéndolo hecho a menudo sobre la base de sus propias nociones de traición y voluntad- traicionaron a la clase, una y otra vez, durante el curso del siglo XX.

Ya sea que se llamen a sí mismos comunistas o anarquistas, los que se identifican como “revolucionarios” pasan gran parte de su tiempo examinando pasadas traiciones, a menudo en detalle, para determinar exactamente cómo esas traiciones ocurrieron.4 Muchos de estos exámenes tratan de recuperar el hilo rojo de la historia: la sucesión de individuos o grupos que expresaron una heroica fidelidad a la revolución. Su existencia misma demuestra supuestamente que era posible no traicionar y, por tanto, que la revolución podría haber tenido éxito -si sólo los grupos correctos hubieran estado a la cabeza, o si los incorrectos hubieran sido empujados lejos de la dirección en el momento oportuno. Uno se convierte en comunista o anarquista sobre la base del hilo particular con el que teje su propia bandera (y hoy en día uno suele agitar estas banderas, no sobre la base de una identidad franca, sino más bien debido a las contingencias de la amistad). Sin embargo, sin importar la bandera que se alce, los revolucionarios no alcanzan a ver los límites a los que respondían los grupos que reverencian -es decir, los límites que precisamente hicieron de aquellos una formación minoritaria. Los revolucionarios se pierden en la historia, definiéndose a sí mismos en referencia a un contexto de lucha que ya no tiene correlato actual. Dibujan líneas en una arena que no está más allí.

EL QUIEBRE EN LA PERIODIZACIÓN

Podríamos estar tentados de leer las runas una vez más y así intentar resolver definitivamente el enigma de la historia: ¿qué era lo correcto a hacer en 1917, 1936, 1968? Sin embargo, el propósito aquí no es llegar a nuevas respuestas para las viejas preguntas. Por el contrario, nuestra intervención es terapéutica: apuntamos a confrontar a los interrogadores, para desafiar las suposiciones que los motivan. Cualquier orientación estratégica hacia el pasado debe basarse, por lo menos, en el supuesto de que el presente es esencialmente semejante. Si el presente no es como el pasado, entonces sin importar cómo se resuelva el enigma de la historia, esta nos dirá muy poco acerca de lo que deberíamos estar haciendo hoy.

Por tanto, nuestro objetivo es introducir un quiebre, escindir el presente del pasado (y así, también, cortar la relación entre traición y voluntad). Si lo hacemos correctamente, este quiebre en la periodización nos permitirá relacionarnos con el pasado como pasado, y con el presente como algo distinto. Por supuesto, este quiebre en la periodización no puede ser absoluto. El presente no es totalmente diferente del pasado. El modo de producción capitalista permanece. De hecho, la relación capital-trabajo define la forma de nuestras vidas más de lo que nunca hizo con las de nuestros antepasados, y lo hace como mínimo en dos aspectos fundamentales.

En primer lugar, en comparación con el pasado, una mayor parte de la población actual del mundo consiste en proletarios y semiproletarios: deben vender su fuerza de trabajo para comprar al menos algo de lo que necesitan. En segundo lugar, este “algo de lo que necesitan” se ha ampliado de forma masiva por lo que hoy en día las vidas de las personas están profundamente sumergidas en las relaciones de mercado: en los países de altos ingresos, y también en partes del mundo de bajos ingresos, los trabajadores no sólo pagan el alquiler y compran comestibles. Compran comidas preparadas, hablan con sus familias por celulares, ponen a sus padres en hogares de ancianos y toman píldoras para vivir, o vivir mejor. Deben continuar trabajando con el fin de permitirse estas cosas, es decir, con el fin de mantener sus lazos sociales.

Muchos revolucionarios toman esta imbricación cada vez más profunda en las relaciones de mercado como prueba suficiente de que el presente es como el pasado, en cualquier sentido relevante. Como resultado se relacionan con el pasado a través de una pantalla. El pasado se convierte en una proyección fantástica del presente. Con bastante frecuencia, esa pantalla se llama “la Izquierda”. Los debates acerca de la historia se convierten en debates sobre la izquierda: lo que fue, lo que se debería haber hecho (y hay algunos que, sobre esa misma base, llegan a verse a sí mismos como “post-Izquierda”). Lo que no se percibe, por tanto, es la ausencia, en nuestros días, del contexto que dio forma al mundo en el que la Izquierda actuara durante el transcurso del siglo XX, es decir, el movimiento obrero y sus ciclos de lucha.

El movimiento obrero proporcionó el escenario sobre el cual el drama de “la Izquierda” tuvo lugar. Ese movimiento no era el proletariado en lucha simplemente, como si cualquier lucha de hoy tuviera que replicar sus características esenciales. Era una forma de lucha en particular, que cobró forma en una época que no es la nuestra. Para nosotros no queda más que “la reverencia melancólica de los que llegaron tarde”.5 Nuestra meta es, en este ensayo, explorar esta totalidad como pasado y explicar su disociación con el presente.

Nuestro argumento es que, si el movimiento obrero histórico es hoy ajeno a nosotros, lo es porque la forma de la relación capital-trabajo que dio base al movimiento obrero ya no rige: en los países de altos ingresos desde la década de los ’70, y en los países de bajos ingresos desde la década de los ’80 (movimientos obreros tardíos tuvieron lugar en Sudáfrica, Corea del Sur y Brasil, pero todos ellos presentan ahora la misma forma: una socialdemocracia en retirada). De hecho, las bases sociales sobre las que se construyó el movimiento obrero han sido desgarradas: el sistema fabril ya no aparece como el núcleo de una nueva sociedad en formación; los trabajadores industriales que trabajan allí ya no aparecen como la vanguardia de una clase en proceso de convertirse en revolucionaria. Todo lo que queda de este mundo del pasado son ciertas lógicas de desintegración, y no sólo del movimiento de los trabajadores, sino también de la propia relación capital-trabajo. Afirmar esto no quiere decir, de ningún modo, que todos los trabajadores estén “realmente” desempleados, o negar que exista un emergente proletariado industrial en países como India y China.

Más bien se trata de señalar lo siguiente. La economía mundial está creciendo cada vez más lentamente, cada década que pasa, debido a un largo período de sobreproducción y bajas tasas de ganancia. Ese crecimiento lento se ha visto asociado, en la mayoría de países del mundo, con desindustrialización: la producción industrial continúa creciendo, pero este crecimiento ya no se presenta más asociado a un rápido incremento en el empleo industrial. Los trabajadores fabriles semi-calificados ya no pueden, por tanto, presentarse como la vanguardia de una clase-en-formación. En este contexto, las masas de proletarios, sobre todo en países con mano de obra joven, no encuentran trabajo estable; muchos de ellos han sido expulsados del mercado de trabajo, sobreviviendo apenas en la informalidad. La baja demanda de mano de obra resultante ha llevado a una caída global en la participación obrera en el ingreso; en otras palabras a la pauperización. Mientras tanto, el Estado, en un intento por gestionar esta situación, se ha endeudado en forma masiva, y se ha visto obligado, periódicamente, a emprender “reformas estructurales” -un término que en nuestra época ha llegado a ser sinónimo del desmoronamiento de las protecciones sociales -conduciendo a la precariedad a una parte más grande de la población.

Los vínculos sociales que en el mundo moderno mantienen a la gente unida, aunque sea en una posición de sumisión, se están debilitando, y en algunos lugares se han roto por completo. Todo esto tiene lugar en un planeta que se está calentando, con concentraciones de gases de efecto invernadero aumentando rápidamente desde 1950. La conexión entre calentamiento global y expansión de la producción industrial es clara. El sistema fabril no constituye el núcleo de una sociedad futura, sino una máquina que produce no-future.

Estas no son meramente consecuencias políticas del neoliberalismo; son características estructurales del modo de producción capitalista de nuestro tiempo. Las luchas dentro y en contra de este mundo están comenzando a asumir una mayor importancia mundial, pero no han encontrado una coherencia comparable a la que tuvieran en una época anterior. Una característica clave de las luchas de hoy es precisamente que, aun cuando continúan siendo luchas de trabajadores, sólo se presentan como tales cuando se dan al nivel de las luchas sectoriales, es decir, como luchas de fracciones de la clase, que casi siempre son luchas defensivas contra las “reformas” en curso y las “reestructuraciones”. Cuando las luchas adquieren un significado más amplio, es decir, para la clase en su conjunto, la unidad que presentan, tanto para ellos como para los demás, va más allá de una identidad de clase. Los trabajadores encuentran una base común para la lucha no por medio de la pertenencia de clase que tienen en común, sino más bien como ciudadanos, como participantes en una “democracia real”, como el 99%, y así sucesivamente. Tales formas de identificación distinguen marcadamente las luchas de estos trabajadores de las luchas clásicas de la era del movimiento obrero. Han hecho también difícil ver el camino a seguir, en dirección a un futuro comunista.

Es este contexto -de desintegración de la relación capital-trabajo, y de no realización del potencial de las luchas para generar nuevos tipos de relaciones sociales- el que distingue la época en la que nos encontramos de aquella del pasado.

SUS PERIODOS Y LOS NUESTROS

En el primer número de Endnotes publicamos una serie de textos que llamamos “materiales preliminares para un balance del siglo XX”. En este número aproximamos aquel balance hasta el modo en que se nos presenta en la actualidad. Pero antes de hacerlo será útil contrastar nuestro enfoque con el de Théorie Communiste (TC), cuyos textos destacaron prominentemente en esa primera edición, y han seguido influyendo en nuestro pensamiento con el pasar de los años.

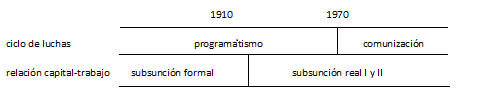

El quiebre en la periodización que presentamos en este artículo tiene mucho en común con el que propone TC.6 Nuestra perspectiva emergió, en parte, de un intento por medir la teoría de TC con la historia global del movimiento obrero durante el curso del siglo XX. Una diferencia entre nuestro punto de vista y el de ellos es que TC tratar de fundar su periodización en las categorías de Marx de la subsunción formal y la real. Para Marx, estos términos se refieren específicamente a la transformación del proceso de trabajo; TC los aplica a la relación capital-trabajo en su conjunto, e incluso a sociedad capitalista.7 Ubican el quiebre entre subsunción formal y real en torno a la Primera Guerra Mundial, para luego dividir la subsunción real en dos fases distintas. A continuación superponen esta periodización estructural -de la “forma” de la “relación capital-trabajo”- a una segunda periodización -del comunismo, o lo que ellos llaman “ciclos de lucha”- donde la fase actual, a partir de la década de los ’70, corresponde a una segunda fase de la subsunción real:

Sin embargo, un tanto extrañamente, el quiebre principal en una secuencia no coincide con el quiebre principal en la otra: una transformación completa en el “ciclo de la lucha” (los ’70) se corresponde con una transformación de menor importancia en la forma de la “relación capital-trabajo”. Esto le da a la periodización de TC la forma tripartita de una estructura narrativa, con introducción, nudo y desenlace. Como es habitual en este tipo de estructuras, el término medio tiende a dominar a los demás: TC define la primera y última fases negativamente en relación al cénit del “programatismo”, entre 1910 y los ’70.8 Así, en sus textos el fantasma del programatismo, supuestamente muerto desde hace tiempo, tiene una tendencia a merodear y aparecerse en el momento presente. Un problema más grave es que el esquematismo encaja perfectamente, en todo caso, únicamente en Francia (a lo sumo se podría aplicar a Europa occidental).9 Sólo con gran dificultad podría extenderse al resto del mundo, y es particularmente inadecuado a los países pobres y de desarrollo tardío.

En este artículo partimos de lo que consideramos es el grano de verdad en la distinción de TC entre subsunción formal y real. En lugar de dos fases, argumentamos que su distinción corresponde aproximadamente a dos aspectos del mundo en el que el movimiento obrero se desplegó. El primer aspecto “formal” tenía que ver con la persistencia del campesinado — aspecto ampliado aquí para incluir la persistencia de las elites del antiguo régimen cuyo poder se basaba en el campo- como una especie de exterior para el modo de producción capitalista. Este exterior estaba en proceso de ser incorporado a las relaciones sociales capitalistas, pero esta incorporación tomó mucho tiempo. El segundo aspecto, el “real”, era el “desarrollo de las fuerzas productivas”, es decir, los aumentos acumulativos de la productividad del trabajo, y las transformaciones del aparato productivo y de la infraestructura de la sociedad capitalista sobre las que se basa.

Estos dos aspectos a su vez dieron lugar a los dos imperativos del movimiento obrero: por un lado luchar contra las élites del antiguo régimen, que trataban de negar a los trabajadores la libertad de la sociedad liberal capitalista (por ejemplo, el derecho al voto, la libertad de elegir el empleador), y por otro liberar el desarrollo de las fuerzas productivas de las cadenas que las ataban, sobre todo en los países de desarrollo tardío (cadenas que a menudo eran el resultado, en parte, de la persistencia del antiguo régimen).10 En cada uno de los casos, nuestra atención se centrará en la divergencia entre las consecuencias esperadas del desarrollo capitalista y las reales.

Sin embargo, los conceptos de subsunción formal y real son inadecuados para la tarea de explicar la historia del movimiento obrero. Los dos aspectos del movimiento que estos conceptos vagamente describen no son períodos distintos, que podrían fecharse con precisión, sino que más bien se desplegaron al mismo tiempo, del mismo modo que la subsunción formal y la real del proceso de trabajo mismo. No obstante la periodización que hace TC del comunismo permanece próxima a la nuestra. El quiebre fundamental en la periodización, para nosotros como para TC, se inicia a mediados de los ’70. Los dos aspectos del movimiento obrero que hemos descrito anteriormente fueron radicalmente transformados en el último cuarto del siglo XX. En lugar de un quiebre entre dos “fases” de la subsunción real, marcadas por la “revolución” y la “contrarrevolución”, vemos esta transición en términos de la transformación en curso del proceso de trabajo, el fin del campesinado, la ralentización de la acumulación capitalista a escala global, y la aparición correspondiente de un largo periodo de desindustrialización, todos los cuales han transformado las condiciones de las luchas obreras por razones que exploramos en detalle a continuación. Un horizonte comunista se desintegró y disolvió en aquel momento, encerrándonos por un tiempo dentro de un mundo capitalista aparentemente sin un punto de fuga.

HORIZONTES DE COMUNISMO

Hay otra distinción entre nuestra periodización y la de TC, una que concierne más al contenido que a la forma. TC a menudo se refiere al movimiento obrero (la era del “programatismo”) como un “ciclo de lucha”. De este modo, no distinguen claramente entre, por un lado, ciclos u ondas de lucha y, por el otro, el horizonte del comunismo, al interior del cual los ciclos se desarrollan. Ambos conceptos son necesarios para nuestro balance del siglo veinte.11

El concepto de ciclo de lucha describe cómo el choque de clases tiene lugar. Típicamente, este choque no se desarrolla ni en largas marchas ni en abruptos estallidos, sino más bien en olas. Hay tiempos de reacción, cuando las fuerzas revolucionarias son débiles y episódicas, pero no del todo ausentes. Estas épocas reaccionarias pueden durar décadas, pero tienen un final, aún cuando ese final es extremadamente difícil de predecir por adelantado. Entonces estalla la revuelta, cada vez con mayor frecuencia. Los militantes, que hasta entonces causaban poca impresión en sus compañeros, comienzan a aumentar. Mientras tanto, las luchas adquieren un nuevo contenido, se desarrollan nuevas tácticas y se descubren nuevas formas de organización (los tres solo se alcanzan a través de la aterradora melé de sufrimiento y castigo). Con el tiempo, las luchas se unen — pero nunca de una manera lineal — en olas que suben y bajan durante años. Eso es lo que vuelve posible la revolución. En la medida en que las revoluciones fracasan o las contra-revoluciones tienen éxito, el ciclo llega a su fin, y comienza un nuevo período de reacción.

Los estrategas revolucionarios se han ocupado mayormente de los puntos más álgidos de diversos ciclos de lucha: 1917, 1936, 1949, 1968, 1977, y así sucesivamente. De este modo, por lo general ignoran el contexto en que se desarrollan esos ciclos. El movimiento obrero fue ese contexto: proporcionó el escenario en el que distintos ciclos se desplegaron: por ejemplo, (en Europa) 1905-1921, 1934-1947, 1968-1977. Fue porque cada ciclo de lucha se desarrolló en el contexto del movimiento obrero que podemos decir lo siguiente sobre sus puntos álgidos: éstos no eran sólo rupturas al interior de la relación capitalista de clase sino rupturas producidas al interior de un horizonte de comunismo particular.12 Vale la pena examinar tales rupturas en detalle, aunque no es esa la tarea que nos fijamos en el presente texto.13 Nuestro argumento es que sólo si miramos al movimiento obrero en su conjunto, en lugar de a los puntos álgidos distintivos, es que alcanzaremos a ver lo que hizo distintivos, incluso excepcionales, a esos puntos. Las revoluciones de la era del movimiento obrero surgieron a pesar de las tendencias generales, más que en concierto con ellas, y lo hicieron de una manera que fue totalmente en contra de la teoría revolucionaria de aquella era, con todo su sentido de inevitabilidad.

Así, para nosotros, el movimiento obrero no fue en sí mismo un ciclo de lucha. Se constituyó como un horizonte comunista preciso, lo cual impartió una cierta dinámica a las luchas y estableció también sus límites. Decir que el movimiento obrero fue un horizonte del comunismo es decir que no era el horizonte invariante. Es necesario rechazar la idea de que el comunismo podría llegar a ser posible otra vez sólo sobre la base de una renovación del movimiento obrero (que no es lo mismo que lucha organizada de los trabajadores). Trataremos aquí de entender las condiciones que, entre finales del siglo XIX y la década de los ’70, inauguraron la era del movimiento obrero, dieron lugar a varios ciclos de lucha, y luego irreversiblemente colapsó. Nos centramos, en otras palabras, en la longue durée del movimiento.

DOS FALACIAS

Lo esencial a entender sobre el movimiento obrero es que representó el horizonte de comunismo durante la era del largo ascenso del modo de producción capitalista, es decir, una época en la que “todas las relaciones firmes y enmohecidas, con su cortejo de prejuicios y opiniones veneradas durante siglos” fueron “barridos”. Los marxistas a menudo han extraído las conclusiones equivocadas de este pasaje en el Manifiesto Comunista. Por tanto, antes de comenzar, será útil desilusionarnos primero de dos falacias comunes.

La primera falacia es que el capitalismo es un estadio inevitable o evolutivo de la historia. A finales del siglo XIX los marxistas a menudo se imaginaban que las relaciones sociales capitalistas se extendían sin descanso por todo el mundo. Pensaban que la ciudad, la fábrica, y el trabajo asalariado pronto iban a absorber todo el mundo. En realidad, para 1950 cerca de dos tercios de la población mundial continuaba en la agricultura, campesinos y pastores autosuficientes en su gran mayoría. Incluso en los países de altos ingresos, un 40 por ciento de la fuerza de trabajo estaba en la agricultura. No fue hasta finales de los ’70 y principios de los ’80 que se llegó a un punto de inflexión: la población agrícola de los países de altos ingresos se redujo hasta casi nada, y globalmente, por primera vez en miles de años, la mayoría de los trabajadores del mundo ya no estaban trabajando en los campos. Por lo tanto, el campesinado mundial, y las “relaciones enmohecidas” con las que se los asocia, no fueron tan rápidamente “barridos”. Esta limpieza de la casa tomó más tiempo de lo esperado, porque -a diferencia de lo que los materialistas históricos imaginaron- no había ninguna tendencia natural o automática del campesinado mundial a plegarse al proletariado, ya sea por la corrosión de las fuerzas del mercado o por alguna tendencia de los capitalistas para expropiar a los campesinos en masa.

De hecho, el capital no atrajo campesinos a su órbita inevitablemente. Siempre que fue posible, los campesinos lucharon para asegurar su acceso no mercantil a la tierra. En el XIX y la mayor parte del siglo XX, el desalojo de los campesinos de la tierra era necesariamente un acto político. Por otro lado estos actos rara vez eran llevados a cabo por capitalistas, que preferían emplear trabajo no-libre o semi-libre donde quiera que estuviese disponible, con el fin de producir para los mercados mundiales (donde los niveles de desigualdad eran altos los mercados nacionales eran pequeños). De hecho, cuando la expropiación se llevó a cabo, lo fue a menudo por los representantes del movimiento obrero, o al menos con su apoyo.

Los proletarios pudieron apoyar el proyecto de de-campesinización porque los campesinos estaban incrustados en relaciones de clase precapitalistas con los terratenientes. Estas formas sociales patriarcales, estratificadas en castas o estamentos, ofrecían poca oportunidad para el cambio o la movilidad. La élites del antiguo régimen, orientadas hacia los asuntos militares, estaban hasta cierto punto interesadas en la búsqueda de alianzas con los capitalistas (a menudo los hijos de esas élites, que se enfrentaban a un mundo cambiante); sin embargo, esta amalgama élite-clase no veía ninguna ganancia en la ampliación de la franquicia. Las élites a menudo ni siquiera consideran a los trabajadores como de la misma especie, es decir, seres humanos capaces de gestionar los asuntos de la política, mucho menos merecedores de ello. Tales élites no renuncian a sus privilegios sin lucha. Los observadores en el siglo XIX -o para el caso, en el siglo XXI- pueden ser perdonados por imaginar que el “trabajo libre” era el acompañamiento inevitable de la acumulación capitalista. La historia del siglo XX mostró que el “trabajo libre” tuvo que ser ganado.

La segunda falacia es que el desarrollo del capitalismo tiende a unificar a los trabajadores. El mercado de trabajo puede ser singular, pero los trabajadores que ingresan a vender su fuerza de trabajo en él no lo son. Están divididos por el idioma, la religión, nación, raza, género, habilidad, etc. Algunas de estas diferencias fueron preservadas y transformadas por el ascenso del capitalismo, mientras que otras fueron de nueva creación. Tal remezcla tuvo consecuencias ambivalentes. La mayoría de estas divisiones demostraron ser obstáculos para organizarse sobre la base de la solidaridad de clase. Sin embargo, algunas formas preexistentes de colectividad demostraron ser sus propias fuentes de solidaridad, un impulso a la acción directa de masas.

Lo campeones del movimiento obrero declararon que el desarrollo de las fuerzas productivas terminaría deshaciendo las divisiones entre los trabajadores. Las masas dispersas, la “clase en sí”, sería convertida por la disciplina fabril en una masa compacta, la que podría luego ser capaz de convertirse en la “clase para sí”. Así, si los trabajadores sólo renunciaran a sus intentos de preservar las viejas formas, si sólo cedieran a la reorganización científica (y constante) del lugar de trabajo, pronto se hallarían a sí mismos positivamente transformados: serían unificados por el sistema fabril en un “trabajador colectivo”. Durante un tiempo, en la primera parte del siglo XX, esta visión pareció estar haciéndose realidad.

Pero, de hecho, estas transformaciones dieron lugar a la integración de los trabajadores (en su mayor parte, ex campesinos) en la sociedad de mercado, no sólo en el punto de producción, sino también en el intercambio y en el consumo, donde los trabajadores estaban atomizados. Fue esta característica atomización del nuevo mundo, no los aspectos cooperativos del trabajo en la fábrica, la que resultaría dominante. Esto fue cierto no sólo en los mercados de consumo, donde los trabajadores intercambiaban salarios por bienes, sino también en los mercados de trabajo, donde intercambian su promesa de trabajar por un salario prometido -e incluso en las mismas fábricas, ya que las divisiones entre los trabajadores se conservaron y renovaron. La competencia intra-clase resultante solo fue mitigada parcialmente por los sindicatos, que actuaron como asociaciones de vendedores rivales, tratando de acaparar el mercado de fuerza de trabajo.

Esta es la unidad-en-la-separación de la sociedad de mercado. Las personas se vuelven cada vez más interdependientes a través del mercado, pero este poder se produce a expensas de sus capacidades para la acción colectiva. La sociedad capitalista reduce a los trabajadores a pequeños vendedores de mercancías, proporcionándoles una cierta autonomía, pero siempre dentro de unos límites. En retrospectiva, está claro que el sueño del movimiento obrero -que una “unidad real” de los trabajadores, en oposición a su unidad-en-la-separación, se realizaría en las fábricas a través de un mayor desarrollo de las fuerzas productivas- no fue verdad. Dicha unidad real sólo puede lograrse por medio de una transcendencia comunista de las relaciones sociales capitalistas.

- Para dar solo un ejemplo, en 1920, durante el Segundo Congreso de la Internacional Comunista, Grigory Zinoviev sostuvo que: ‘Toda una serie de viejos partidos socialdemócratas se han convertido ante nuestros ojos … en partidos que traicionan la causa de la clase obrera. Nosotros decimos a nuestros camaradas que el signo de los tiempos no consiste en el hecho de que debemos negar el Partido. El signo de la época en la que vivimos … consiste en el hecho de que debemos decir: “Los viejos partidos han naufragado; abajo con ellos. Larga vida al nuevo Partido Comunista que debe ser construido bajo nuevas condiciones”‘ Añade a continuación: ‘Necesitamos un partido. Pero, ¿qué tipo de partido? No necesitamos partidos que tengan el simple principio de reunir el mayor número posible de miembros alrededor de sí mismos … [Necesitamos] un partido centralizado con disciplina de hierro.’ Es imposible leer estas líneas sin recordar que, quince años más tarde, Zinóviev sería el acusado en el primer juicio falso de Moscú. Que sería ejecutado por el mismo partido que había defendido incondicionalmente. Para entonces Trotsky, que lo había apoyado en el segundo congreso, ya había sido expulsado fuera del país y pronto sería asesinado.

- Borrador de Resolución propuesto por la Izquierda de Zimmerwald, 1915.

- Ibíd.

- ‘Este fue un ambiente político en el que el estudio minucioso de la historia mes a mes de la revolución Rusa y de la Internacional Comunista entre 1917 y 1928 parecía la clave para el universo en su conjunto. Si algunos decían que creían que la Revolución Rusa había sido derrotada en 1919, 1921, 1923, 1927, o en 1936, o en 1953, uno tenía una idea bastante clara de lo que podrían pensar en casi cualquier otra cuestión política en el mundo: la naturaleza de la Unión Soviética, de China, la naturaleza de los PCs del mundo, la naturaleza de la Socialdemocracia, la naturaleza de los sindicatos, el Frente Único, el Frente Popular, los movimientos de liberación nacional, la estética y la filosofía, la relación entre partido y clase, la importancia de los soviets y los consejos obreros y si Luxemburg o Bujarin habían tenido razón sobre el imperialismo’, Loren Goldner, ‘Comunismo es la comunidad humana material: Amadeo Bordiga Hoy ‘, Crítica 23, 1991.

- ‘Cuanto más buscamos persuadirnos de la fidelidad de nuestros propios proyectos y valores con respecto al pasado, más obsesivamente nos hallamos explorando ese pasado, y a sus proyectos y valores, que lentamente se van convirtiendo en algo así como una totalidad y a disociarse de nuestro propio presente.’ Una modernidad singular: Ensayo sobre la ontología del presente (Verso 2002), p. 24. Traducción al castellano por Gedisa.

- Ver Endnotes 1, Octubre 2008.

- TC no fue el primero en hacerlo. Jacques Camatte, Negation, y Antonio Negri también lo hicieron. Ver ‘La historia de la subsunción’, Endnotes 2, Abril 2010, para nuestra crítica de estos intentos.

- Sobre este pensamiento, ver ‘Error’ en el próximo número de Endnotes.

- Quizá esto se deba a que TC parece derivar su periodización estructural del trabajo de Michel Aglietta, el economista de la Escuela de la Regulación que ve a la historia francesa reflejada en los Estados Unidos (Aglietta, Regulación y crisis del capitalismo. La experiencia de los Estados Unidos, Verso, 1976). [Traducción al castellano por Siglo XXI] Aglietta pasa por alto el crecimiento de la productividad y los salarios a fines del siglo XIX, e imagina que el ‘Fordismo’ en los Estados Unidos estuvo dirigido por el Estado de forma similar a la Francia de posguerra. Ver Robert Brenner y Mark Glick, ‘La Escuela de la Regulación: Teoría e historia’, New Left Review I/188, Julio 1991. Hay traducción al castellano en la NLR.

- TC trata estas dos tendencias con su noción de un conflicto entre las demandas por ‘autonomía’ y un ‘creciente fortalecimiento de la clase obrera dentro del capitalismo’, pero fallan en hacer la conexión entre sus categorías de subsunción formal y real, como si las anteriores fueran características puramente ‘subjetivas’ de la lucha de clases, mientras que las últimas serían puramente ‘objetivas’.

- Sobre horizontes comunista ver ‘Crisis en la relación de clases’, Endnotes 2, Abril 2010.

- Sobre la idea de ‘ruptura producida’, ver Théorie Communiste, ‘Sur la critique de l’objectivisme’, TC 15 de Febrero de 1999.

- Ver ‘Espontaneidad, mediación, ruptura’, Endnotes 3, Septiembre 2013, para una discusión del concepto de ciclos de lucha y estrategia revolucionaria.

Translated by

next article